(c) N. Sikorsky

Le Prix de littérature Jan Michalski 2021 a été décerné, hier, au Memorial International et à ses chercheurs : Alena Kozlova, Nikolai Mikhailov, Irina Ostrovskaya et Irina Scherbakova pour leur ouvrage collectif

Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах (Мемориал, 2016)

, traduit du russe en anglais par Georgia Thomson, sous le titre

OST: Letters, Memoirs and Stories from Ostarbeiter

in Nazi Germany (Granta, 2021).

Dire que je suis contente de cette nouvelle serait peu dire. Ayant appris que la célèbre écrivaine russe Lioudmila Oulitskaya faisait partie du Jury et qu’il y avait six livres touchant à la Russie parmi les nominés, je m’en doutais bien un peu. « La Russie et sa culture restent au cœur de nos intérêts », a dit Vera Michalski-Hoffmann au début de la cérémonie. Et cela m’a fait chaud au cœur, au mien. Mais je suis surtout contente que ce soit Memorial International qui ait obtenu le Prix car nous vivons un moment historique – Memorial est confronté aujourd’hui au risque de liquidation. Récemment, la Cour suprême russe avait notifié à ses dirigeants que le Bureau du procureur général avait déposé une plainte pour violations systématiques de la loi sur les « agents étrangers ». Effectivement, en 2013 déjà, Memorial, dont le nom complet est «

Organisation internationale volontaire et publique MEMORIAL, société historique, éducationnelle, charitable, pour la défense des droits de l'homme », avait été qualifié « d’agent étranger » par les autorités russes. (J’ai

expliqué la signification de ce terme dans mon précèdent blog.)

Cette organisation, créée en 1989 avec l’aide active de l’Académicien Andreï Sakharov, Prix Nobel de la paix, avait pour but initial une collecte de fonds pour un monument aux victimes de la terreur stalinienne et autres répressions politiques de l’époque soviétique. Aujourd’hui elle est le porte-voix de tous les oppressés en Russie. L’intelligentsia, en Russie et ailleurs, est outrée, mais pas des masses populaires. Les USA et l’EU, ainsi que la présidente de l’OSCE ont demandé aux autorités russes de renoncer à leurs plans. Pas de réponse. Le verdict de la Cour suprême sera annoncé dans quelques jours et l’espoir, bien que minuscule, existe encore. Mais quoi qu’il arrive, il est génial, qu’on ait parlé hier du Mémorial à Montricher. Perfect timing ! Plus que parfait.

Mais c’est bien le livre qui a reçu le Prix, parlons-en donc. Je l’ai lu en original russe, avec le même émoi, avec le même spasme dans la gorge que quand je lisais, en 2013,

«La Grande Terreur en URSS 1937-1938» édité par un photographe polonais Tomasz Kizny et publié par les Éditions Noir sur Blanc. Le préface à cette imposante édition a été écrite par Arseny Roginsky, le feu président du Memorial, et il y a quelques jours on a trouvé la signature de M. Kizny sous la lettre ouverte en soutien de Memorial, parue dans le journal polonais Gazeta Wyborcza. Ironie du sort ! Les deux livres sont basés sur des documents écrits et oraux, ce qui les rend d’autant plus impressionnants. Et stupéfiants.

Que signifie cette abréviation « OST » qui figure dans le titre du livre lauréat ? C’est le « logo » de

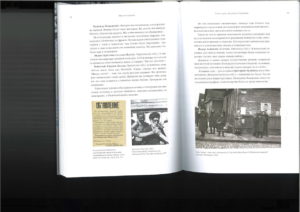

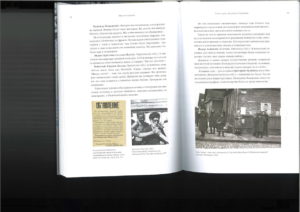

Ostarbeiter, littéralement « travailleurs de l’Est ». C’est ainsi qu’étaient désignés des citoyens de l’Europe de l’Est, notamment d’Union soviétique, qui furent déportés, suite à l’occupation de leurs pays par les Nazis après 1941, pour être soumis au travail obligatoire sur tout le territoire du Troisième Reich. Équivalent de l’étoile jaune ou de la lettre « J », ce signe devait être porté dans la plupart des cas. 3,2 mln des citoyens soviétiques étaient concernés. 3,2 mln sur 60 mln de ceux qui se sont trouvés sur les territoires occupés par les nazis après le début de la guerre. Plus de 2 millions sont rentrés après 1945, avec le statut peu clair et limités dans leurs droits. C’est à eux que l’ouvrage collectif d'Alena Kozlova, Nikolai Mikhailov, Irina Ostrovskaya et Irina Scherbakova est dédié.

Les auteurs ne qualifient leur ouvrage ni comme une étude historique ni comme un recueil des documents d’archives. Ils l’appellent une « mosaïque », et c’est bien le nom juste car les sources d’information sont variées : des lettres, des cartes postales, quelques documents, les rares journaux intimes, mais surtout des témoignages oraux des survivants qui ont souvent préféré détruire toute trace matérielle de ce chapitre de leur vie. Leurs mémoires sont donc leurs seuls documents, et ceux qui sont inclus dans le livre n’est que le haut de l’iceberg, car une énorme masse de cette mémoire collective est perdue à jamais.

On peut s’en étonner – le peut-on vraiment ? – que l’idée de s’intéresser au destin de ces victimes de l’esclavage moderne n’est pas venue d’eux-mêmes ou de leurs proches, ni des autorités russes, mais des députés du Bundestag allemand. Grâce à eux les survivants ont reçu des compensations financières et le travail des historiens a commencé. Ce travail a pris des années. 25 ans, pour être exacte.

Ce livre m’a appris pleine de choses et a confirmé des informations vaguement connues. Malgré la diversité des témoignages je suis frappée par un nombre de points communs. Le premier : le destin collectif de ces gens a été tout simplement effacé de l’espace public car il s’écartait de l’image de la guerre cultivée par les autorités. Et ceci malgré le fait, comme le soulignent à juste titre les auteurs, que déjà au procès de Nürnberg l’esclavage en masse figurait dans la longue liste des accusations contre le Troisième Reich. Ceux parmi les

Ostarbeiter qui ont pu revenir chez eux, étaient dans les meilleures des cas étiquetés comme des « rapatriés », ils n’étaient pas intégrés dans les célébrations annuelles de la Journée de la victoire, le 9 mai, car ils n’étaient pas considérés comme victimes, ni participants, ni vétérans de la guerre. Le deuxième point commun : tous ces gens sont unis par une blessure inguérissable qui provient du fait que leurs souffrances ne sont pas reconnues par leur patrie, qu’au retour à la maison ils ont été traités comme des traitres, « des pétasses allemandes » par les leurs – comme auparavant « de porcs russes » par les allemands. Le troisième point : tous ces gens sont unis par le sentiment de culpabilité, le sentiment inexplicable par la logique mais que chaque soviétique, y compris moi-même, peut comprendre. Ils se sentent coupable du fait que, adolescents, ils se sont laissés emmener en Allemagne – comme du bétail, dans des wagons pour le bétail. Ils se sentent coupables de n’être pas morts. Et le quatrième point commun : la peur. La peur qui les accompagna toute leur vie. La peur devant tout ce que la vie peut encore les réserver.

Vera Michalski-Hoffmann salue les lauréates (c) N. Sikorsky

Vera Michalski-Hoffmann salue les lauréates (c) N. Sikorsky

Le lecteur d’aujourd’hui peut s’étonner de la soumission au destin qu’on voit dans pratiquement tous les témoignages, de la lassitude, de l’acceptation comme des normes de la vie des choses inacceptables : la misère de leur enfance, la famine du début des années 1930 et les purges de leur fin, l’injustice sociale en général et les cas concrets de cruauté gratuite qu’on ne peut pas qualifier d’humaine. Et en même temps, la conviction quasi unanime que le régime soviétique est le meilleur et l’effort collectif d’effacer de la mémoire tous les mauvais souvenirs.

Il faut comprendre que les gens qui se sont trouvés dans les territoires occupés étaient ceux que le pouvoir n’a pas considéré comme assez importants pour être évacués. Il y avait de tout : ceux qui croyaient naïvement que la guerre ne durera pas ; ceux qui accueillaient des nazis à bras ouverts et ceux qui comptaient sur la chance. Certains profitaient de l’occasion pour régler les comptes avec leurs voisins et laisser aller leurs « instincts primaires » comme l’antisémitisme inné, encouragé par la propagande allemande. Il y avait des salauds parmi les siens et les gens corrects parmi les Allemands, mais ces exceptions ne faisaient que confirmer la règle.

Il m’est impossible de lire sans effroi le récit d’une dame, qui, dans l’orphelinat pour les enfants des ennemis du peuple, mangeait de la soupe pleine de mouches ; de l’humiliation publique d’un garçon dont le père avait été arrêté ; de l’inventivité des enfants affamés qui ramassaient des crevettes et des crabes sur des corps humains au bord de la mer… Et que dire d’une fillette de 11 ans qui, en partant pour l’orphelinat, cachait dans son petit sac à dos un volume de Pouchkine et un autre, de Tchekhov ?! Nombreux sont ceux que la grande littérature a aidé à traverser le pire.

L'ensemble vocal de Lausanne a appris le russe pour l'occasion (c) N. Sikorsky

L'ensemble vocal de Lausanne a appris le russe pour l'occasion (c) N. Sikorsky

... La salle était silencieuse quand Irina Ostrovskaya et Irina Scherbakova lisaient des extraits du livre. Et au bord des larmes quand l'Ensemble vocal de Lausanne chantait Schnittke et Rakhmaninov.

Le livre « Le signe ne disparaîtra pas » donne la chair de poule mais il est important d’en prendre connaissance. Pourquoi, me demanderont certains ? pourquoi toucher à ce passé effroyable ? Pour une seule et unique raison : pour que cela ne se répète pas. Le jury a récompensé « le travail acharné pour le rétablissement de la vérité historique de l’organisation non gouvernementale russe Memorial International qui, à travers ce livre de référence documentant la destinée de millions d’Ostarbeiter, s’acquitte de la tâche complexe de préserver l’histoire orale de l’oubli et du détournement. En gardant la trace écrite des voix de la société civile dans un contexte où l’histoire se réécrit en fonction des enjeux politiques, l’ouvrage OST constitue une somme mémorielle essentielle à l’avenir de nos sociétés qui, pour affronter leurs défis actuels, se doivent de préserver leur mémoire et d’en faire bon usage. » Je les remercie et les salue.

PS Comme toujours, un grand merci à Mme Marina Troyanov pour la relecture de mes textes.

![]()

![]()

![]()

(c) N. Sikorsky

(c) N. Sikorsky Cette organisation, créée en 1989 avec l’aide active de l’Académicien Andreï Sakharov, Prix Nobel de la paix, avait pour but initial une collecte de fonds pour un monument aux victimes de la terreur stalinienne et autres répressions politiques de l’époque soviétique. Aujourd’hui elle est le porte-voix de tous les oppressés en Russie. L’intelligentsia, en Russie et ailleurs, est outrée, mais pas des masses populaires. Les USA et l’EU, ainsi que la présidente de l’OSCE ont demandé aux autorités russes de renoncer à leurs plans. Pas de réponse. Le verdict de la Cour suprême sera annoncé dans quelques jours et l’espoir, bien que minuscule, existe encore. Mais quoi qu’il arrive, il est génial, qu’on ait parlé hier du Mémorial à Montricher. Perfect timing ! Plus que parfait.

Mais c’est bien le livre qui a reçu le Prix, parlons-en donc. Je l’ai lu en original russe, avec le même émoi, avec le même spasme dans la gorge que quand je lisais, en 2013,

Cette organisation, créée en 1989 avec l’aide active de l’Académicien Andreï Sakharov, Prix Nobel de la paix, avait pour but initial une collecte de fonds pour un monument aux victimes de la terreur stalinienne et autres répressions politiques de l’époque soviétique. Aujourd’hui elle est le porte-voix de tous les oppressés en Russie. L’intelligentsia, en Russie et ailleurs, est outrée, mais pas des masses populaires. Les USA et l’EU, ainsi que la présidente de l’OSCE ont demandé aux autorités russes de renoncer à leurs plans. Pas de réponse. Le verdict de la Cour suprême sera annoncé dans quelques jours et l’espoir, bien que minuscule, existe encore. Mais quoi qu’il arrive, il est génial, qu’on ait parlé hier du Mémorial à Montricher. Perfect timing ! Plus que parfait.

Mais c’est bien le livre qui a reçu le Prix, parlons-en donc. Je l’ai lu en original russe, avec le même émoi, avec le même spasme dans la gorge que quand je lisais, en 2013,  Les auteurs ne qualifient leur ouvrage ni comme une étude historique ni comme un recueil des documents d’archives. Ils l’appellent une « mosaïque », et c’est bien le nom juste car les sources d’information sont variées : des lettres, des cartes postales, quelques documents, les rares journaux intimes, mais surtout des témoignages oraux des survivants qui ont souvent préféré détruire toute trace matérielle de ce chapitre de leur vie. Leurs mémoires sont donc leurs seuls documents, et ceux qui sont inclus dans le livre n’est que le haut de l’iceberg, car une énorme masse de cette mémoire collective est perdue à jamais.

On peut s’en étonner – le peut-on vraiment ? – que l’idée de s’intéresser au destin de ces victimes de l’esclavage moderne n’est pas venue d’eux-mêmes ou de leurs proches, ni des autorités russes, mais des députés du Bundestag allemand. Grâce à eux les survivants ont reçu des compensations financières et le travail des historiens a commencé. Ce travail a pris des années. 25 ans, pour être exacte.

Ce livre m’a appris pleine de choses et a confirmé des informations vaguement connues. Malgré la diversité des témoignages je suis frappée par un nombre de points communs. Le premier : le destin collectif de ces gens a été tout simplement effacé de l’espace public car il s’écartait de l’image de la guerre cultivée par les autorités. Et ceci malgré le fait, comme le soulignent à juste titre les auteurs, que déjà au procès de Nürnberg l’esclavage en masse figurait dans la longue liste des accusations contre le Troisième Reich. Ceux parmi les Ostarbeiter qui ont pu revenir chez eux, étaient dans les meilleures des cas étiquetés comme des « rapatriés », ils n’étaient pas intégrés dans les célébrations annuelles de la Journée de la victoire, le 9 mai, car ils n’étaient pas considérés comme victimes, ni participants, ni vétérans de la guerre. Le deuxième point commun : tous ces gens sont unis par une blessure inguérissable qui provient du fait que leurs souffrances ne sont pas reconnues par leur patrie, qu’au retour à la maison ils ont été traités comme des traitres, « des pétasses allemandes » par les leurs – comme auparavant « de porcs russes » par les allemands. Le troisième point : tous ces gens sont unis par le sentiment de culpabilité, le sentiment inexplicable par la logique mais que chaque soviétique, y compris moi-même, peut comprendre. Ils se sentent coupable du fait que, adolescents, ils se sont laissés emmener en Allemagne – comme du bétail, dans des wagons pour le bétail. Ils se sentent coupables de n’être pas morts. Et le quatrième point commun : la peur. La peur qui les accompagna toute leur vie. La peur devant tout ce que la vie peut encore les réserver.

Les auteurs ne qualifient leur ouvrage ni comme une étude historique ni comme un recueil des documents d’archives. Ils l’appellent une « mosaïque », et c’est bien le nom juste car les sources d’information sont variées : des lettres, des cartes postales, quelques documents, les rares journaux intimes, mais surtout des témoignages oraux des survivants qui ont souvent préféré détruire toute trace matérielle de ce chapitre de leur vie. Leurs mémoires sont donc leurs seuls documents, et ceux qui sont inclus dans le livre n’est que le haut de l’iceberg, car une énorme masse de cette mémoire collective est perdue à jamais.

On peut s’en étonner – le peut-on vraiment ? – que l’idée de s’intéresser au destin de ces victimes de l’esclavage moderne n’est pas venue d’eux-mêmes ou de leurs proches, ni des autorités russes, mais des députés du Bundestag allemand. Grâce à eux les survivants ont reçu des compensations financières et le travail des historiens a commencé. Ce travail a pris des années. 25 ans, pour être exacte.

Ce livre m’a appris pleine de choses et a confirmé des informations vaguement connues. Malgré la diversité des témoignages je suis frappée par un nombre de points communs. Le premier : le destin collectif de ces gens a été tout simplement effacé de l’espace public car il s’écartait de l’image de la guerre cultivée par les autorités. Et ceci malgré le fait, comme le soulignent à juste titre les auteurs, que déjà au procès de Nürnberg l’esclavage en masse figurait dans la longue liste des accusations contre le Troisième Reich. Ceux parmi les Ostarbeiter qui ont pu revenir chez eux, étaient dans les meilleures des cas étiquetés comme des « rapatriés », ils n’étaient pas intégrés dans les célébrations annuelles de la Journée de la victoire, le 9 mai, car ils n’étaient pas considérés comme victimes, ni participants, ni vétérans de la guerre. Le deuxième point commun : tous ces gens sont unis par une blessure inguérissable qui provient du fait que leurs souffrances ne sont pas reconnues par leur patrie, qu’au retour à la maison ils ont été traités comme des traitres, « des pétasses allemandes » par les leurs – comme auparavant « de porcs russes » par les allemands. Le troisième point : tous ces gens sont unis par le sentiment de culpabilité, le sentiment inexplicable par la logique mais que chaque soviétique, y compris moi-même, peut comprendre. Ils se sentent coupable du fait que, adolescents, ils se sont laissés emmener en Allemagne – comme du bétail, dans des wagons pour le bétail. Ils se sentent coupables de n’être pas morts. Et le quatrième point commun : la peur. La peur qui les accompagna toute leur vie. La peur devant tout ce que la vie peut encore les réserver.

Vera Michalski-Hoffmann salue les lauréates (c) N. Sikorsky

Vera Michalski-Hoffmann salue les lauréates (c) N. Sikorsky L'ensemble vocal de Lausanne a appris le russe pour l'occasion (c) N. Sikorsky

L'ensemble vocal de Lausanne a appris le russe pour l'occasion (c) N. Sikorsky

Jil Silberstein (not verified) November 24, 2021

Sikorsky November 24, 2021